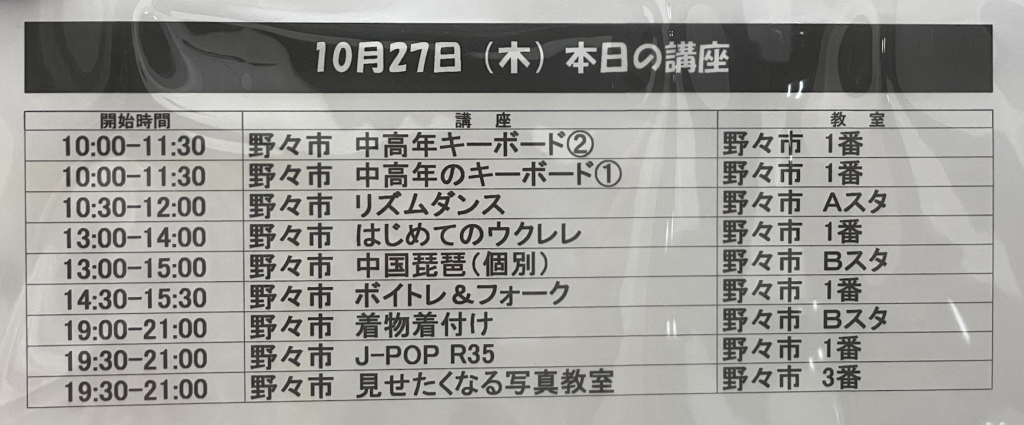

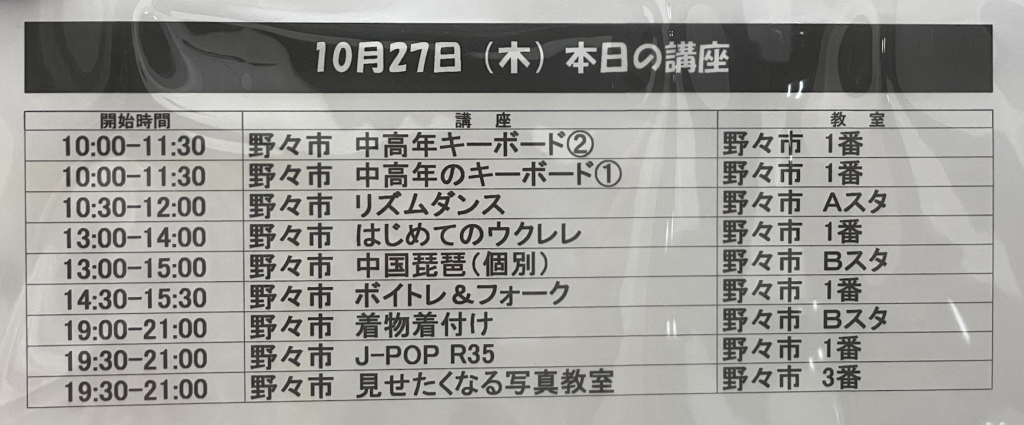

2022-10-27 19:30-21:00

みなさんこんばんは、すっかり寒くなりましたね。車移動ですが、トレンチコートを着ました。

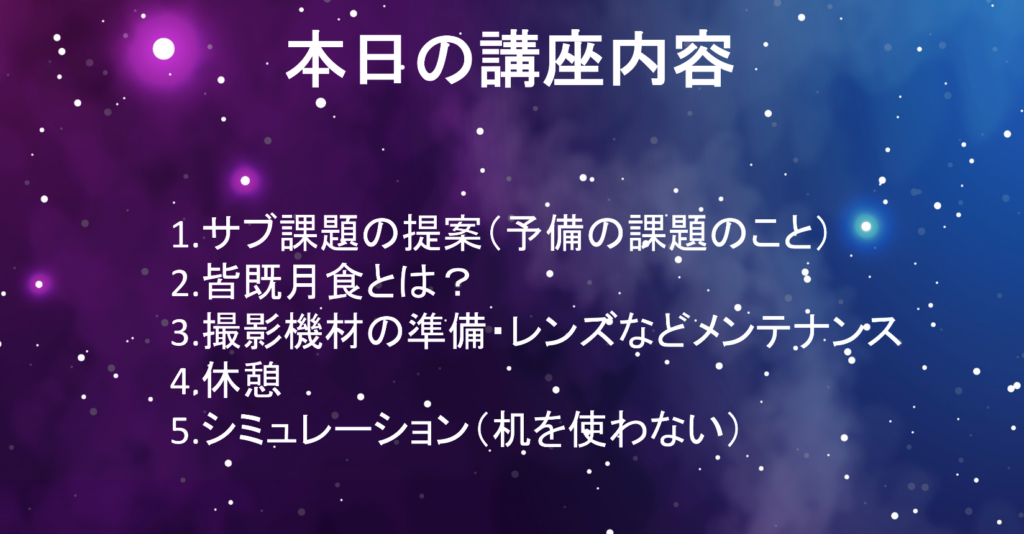

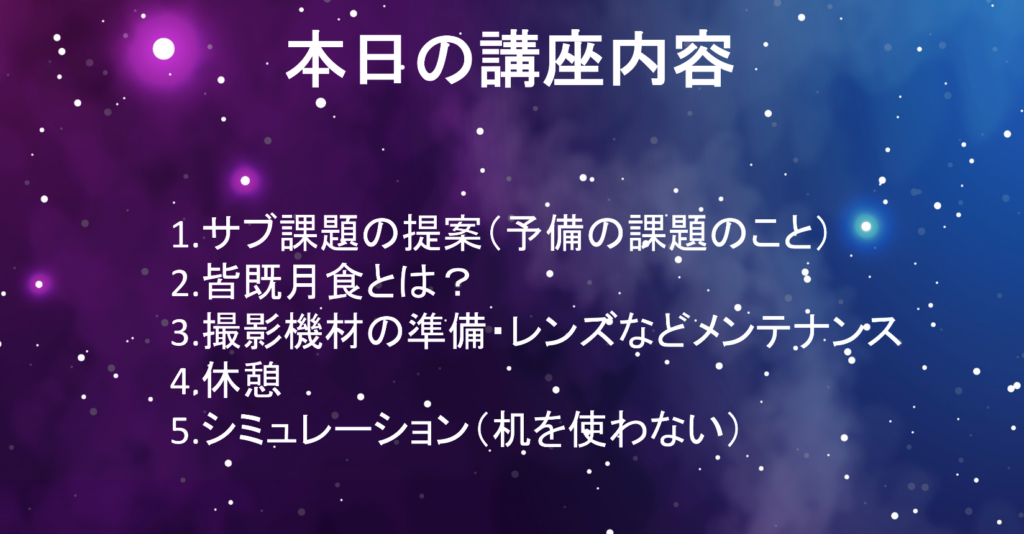

本日の講座内容

今日の講座内容はこのような感じになっています。

1.サブ課題の提案

前回に引き続き、サブ課題を紹介しました。その際の留意点やポイントなどを紹介しています。

サブ課題は、前回の講座で紹介しているので忘れてしまった方はコチラ↓のblogをご覧ください。

【思いが伝わる!見せたくなる写真教室】第83回 今後の天体ショー

2.皆既月食とは?

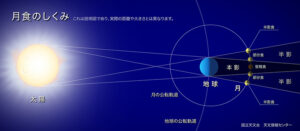

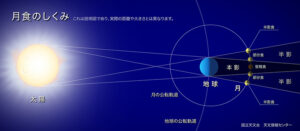

さてさて、これから撮影しようと思っている皆既月食。少しくらいは仕組みを知っておきたいですね。

https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse.html

https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse.html

ざっくりいうと、太陽、地球、月が一直線に並ぶと起きる現象が皆既月食です。

地球の影には「本影(太陽光がほぼさえぎられた濃い影)」と「半影(本影を取り囲む薄い影)」の2種類があり、月がどちらの影に入り込むかによって、月食の呼び方が変わります。

https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse.html

どこで撮影をするのか。または仕事の関係で、観測時間がギリギリになりそうという場合はある程度計画を立てて、本影には間に合いたいところです。

2022年の皆既月食の見どころは

天王星食が起こるので、それもおすすめではありますが天体望遠鏡などある程度の倍率がないと観測は厳しいでしょうね。でもみたいなと思う方には、「組み立て望遠鏡」がおすすめ。

15倍と35倍があります。月なら15倍でも十分観測ができます。正立像の方をおすすめします。

星の手帖社 はじめての望遠鏡

口径40mm、倍率15倍(見掛け視界33度)の組立式正立像望遠鏡です。A4サイズ、厚さ約3cmの箱に、縦割りになった望遠鏡のパーツ一式が入っています。工具や接着剤を使わずに、10分ほどで組み立てることができます。 プリズムを使用し、見たままの向きで景色が拡大されて見える正立像なので、どなたでも簡単に扱える望遠鏡です。「月のクレーター」や「すばる」などの天体観察、「遠方の地上景色」や「野鳥」などの自...

星の手帖社組立天体望遠鏡35倍

口径40mm、倍率35倍(見掛け視界45度)の組立式天体望遠鏡です。A4サイズ、厚さ約3cmの箱に、縦割りになった望遠鏡のパーツ一式が入っています。工具や接着剤を使わずに、10分ほどで組み立てることができます。「月のクレーター」や「すばる」、「木星のガリレオ衛星」、「土星の環」などを観察できます。倍率がやや高いので、市販のカメラ用三脚に取り付けて観察することをおすすめします。一般的な天体望遠鏡と同...

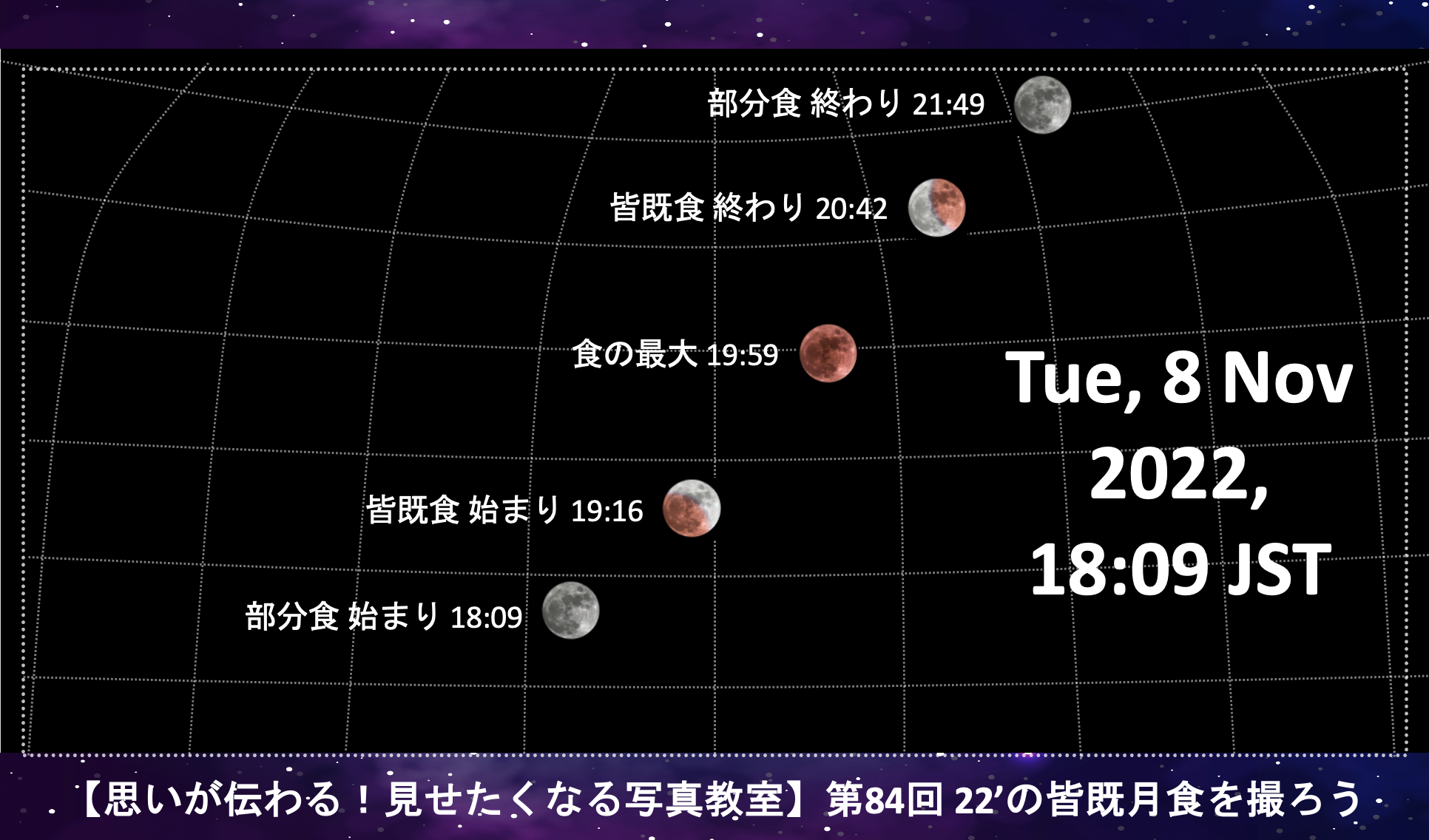

2022 皆既月食のシミュレーション画像

2022 皆既月食のシミュレーション画像

去年観測に成功した方は、今年はどんなふうに欠け、色が変わっていくのか変化をお楽しみください。

半影食 18:09-19:16 20:42-21:49

月の一部または全部が半影だけに入った状態。半影は薄い影だから、目で見ただけでは月が欠けているかどうかわからないので時間帯でチェックしましょう。

本影食 19:16-20:42

月の一部または全部が本影に入った状態。本影は濃い影なので、月がはっきりと欠けたように見えます。月の一部だけが本影に入り込む現象が「部分食」、月の全てが本影に入り込む現象が「皆既食」です。

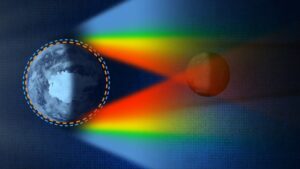

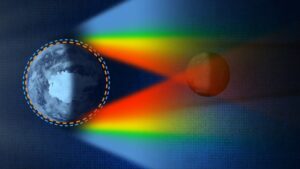

月面が赤銅色に見える原理は?

赤銅色と書いて「しゃくどういろ」と読みます。英語だとcopperかな。

私たちが住む地球って、大気圏に守られています。地球の周りに、そういう層があるんです。

私たちは地球から太陽や月などをみているのですが、大気というフィルターのような物を通過してきた光を見みている状態です。大気には分子がいっぱいあるから、光が散乱しやすいのです。

特に、青い光は赤い光に比べて散乱しやすく私たちの目にその青い光が届きにくくなります。

赤い光は、散乱されにくいため光だ届きやすいんですね。

月食の際、太陽光が地球にあたって、大気のところで若干光が屈折して本影に入り込みます。その大気を通過するときに赤い光が残って月に当たります。

そしてまた月から地球へ届く光が赤く見えるというわけです。

コチラはNASAのHPから画像をお借りしました。

https://moon.nasa.gov/news/185/what-you-need-to-know-about-the-lunar-eclipse/

https://moon.nasa.gov/news/185/what-you-need-to-know-about-the-lunar-eclipse/

説明を読んでからコチラの画像を見ていただくとよくわかるんじゃないかなと思います。

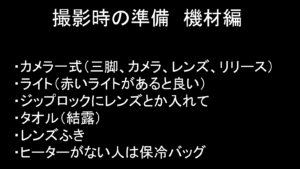

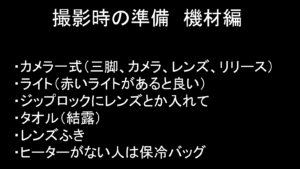

3.撮影機材の準備

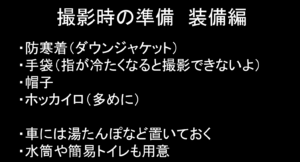

寒い季節になると、撮影の時には機材の他に、さまざまな準備が必要です。

また、日頃から免疫力を高めるように健康に気をつけておかないといざ撮影というときに、具合が悪いとか体調が悪いとかでは撮影に行けません。いつでも身体が動くように、健康維持をしておきましょう。

【改良バージョン】COOWOO 結露 防止 レンズ ヒーター 夜露 除去 USB ウォーマー 3段階調節 温度コントローラー 付き レンズ霜よけ usb電源接続 巻きつけ型 星空撮影 天体観測 夜景撮影

COOWOO カメラレンズヒーター 結露対策 レンズ霜よけ

WindFire 赤ライト 赤色懐中電灯 Q5 LED ハンディライトズーム機能付き 3モード ハンチング 夜釣り 天文学 天体観測 夜間の撮影 狩猟 (赤色光) [並行輸入品]

WindFire 赤ライト 赤色懐中電灯 Q5 LED ハンディライトズーム機能付き 3モード ハンチング 夜釣り 天文学 天体観測 夜間の撮影 狩猟 (赤色光)

マンフロット(Manfrotto) Manfrotto プロ三脚 190シリーズ カーボン 4段 MT190CXPRO4

■【プロフェッショナルな操作性と安定性の190カーボンファイバー4段三脚】真のプロフェッショナル向けに設計。90度センターポール機能とイタリアの品質基準に準拠した耐久性で完璧な撮影を実現。 ■【軽量で頑丈なカーボンファイバー構造】カーボンファイバー素材で軽量性と頑丈さを兼ね備える。4段階の脚設計により柔軟なフレーミングと高い安定性を提供。 ■【迅速かつ使いやすい機能と多様な撮影対応】クイックパワー...

SVBONY SV192 結露防止 レンズヒーター 12V 加熱部分560mm 温度コントローラー 付き 3段階調節 夜露除去 レンズ霜よけ 天体望遠鏡と一眼レフカメラレンズ用 黒

12Vの高電源を備えたSV192結露防止ヒーターは、最も湿度の高い夜でもカメラやスコープの曇りを防ぐことができます。大口径レンズに適しています。 5.5x2.1メスDCアダプターは、ポータブルパワーバンクに接続して、屋外で長時間使用することもできます。 12Vで、それは急速に暖まり、熱をより効率的にスコープに伝達します。 SV192 結露防止ヒーターストリップは、周囲が560mmのスコープに適合し...

[Hynigee] 防寒グローブ【2本指出し·タッチパネル操作が楽々】アウトドアグローブ 防風 防水 裏起毛 保温 スマホ対応 滑り止め 秋冬 スポーツ サイクリング手袋 登山 バイク 自転車グローブ メンズ レディース

防寒グローブ 2本指出し タッチパネル操作が楽々

ホッカイロ 貼る レギュラー 30個入

●衣類の上に貼るタイプのホッカイロです。●適正温度が安定的に持続します。●身体の保温に。スポーツ観戦やレジャー、戸外等、寒い場所での保温に。●最高温度:63度/平均温度:53度/持続時間:12時間 (40度以上を保持し、持続する時間)●サイズ:レギュラー (130mm×95mm)・個包装を開封し、シールをはがして、もまずに衣類の上に貼ってご使用ください。・使用後は静かにはがしてください。

[YFFUSHI] 電熱ジャケット 加熱ジャケット 加熱服 USB給電 電熱ウェア 4つのヒーター ヒーター内蔵 長袖 3段温度調整機能付き 防寒着 フード付き アウトドア 防寒 冬 作業服 洗濯可能

ブランド:YFFUSHI 【メイン素材】綿 【カラー】グレー、ブラック、ブルー 【デザイン】着心地良い 厚手 カジュアル 大きいサイズ 高品質 暖かい 防寒性が高い 無地 フード付き 中綿入り 電熱 【サイズ】L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL(目安サイズは画像までご参照ください。ゆったり、オーバーサイズタイプが好きなお方に一つ上のサイズをお勧めいたします。) この電熱フード付きジッパーコー...

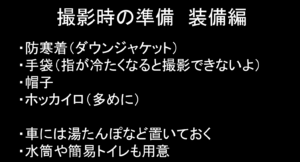

今回の撮影では、いかに身体を冷やさずに対策するかというところがポイントとなってきます。

簡易トイレは100円ショップにもあるよ

簡易トイレ【Seria】セリア【DAISO】ダイソーの簡易トイレ比較!

本当は、近くにコンビニや公衆トイレなどがあると良いのですが、観測地の周辺もチェックしておくと良いですね。コンビニを見つけたら、肉まんとか、暖かいスープなどを買うと良いです。寒いときはたくさんエネルギーを使うので、温かい食べ物や甘いものを食べると良いのです。

温かいコーヒーやお茶は、利尿作用があるからできるだけ選ばないようにして「コーンスープ」とか「ミルクココア」または「経口補水液」のようなものを選んだ方が良いと思います。

晴れた日の夜は、放射冷却で思っているよりもずっとずっと冷え込むので、しっかり寒さ対策をしましょうね。

撮影は、想像以上に過酷なものです。

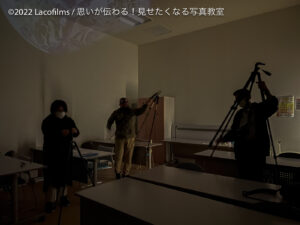

5.シミュレーション

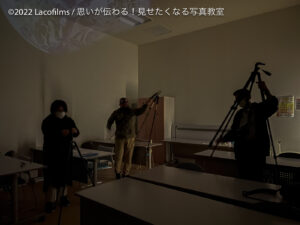

さて、教室の部屋を真っ暗にして撮影の練習をしてもらいます。

今回は、受講生たちに三脚とカメラ一式を、カメラバッグにしまってもらって、一旦部屋を出てもらいました。

そして、真っ暗い部屋に入ってもらって(ドアからの光は漏れるけど)機材のセッティングをしてもらいます。明るい太陽の下で作業するよりも圧倒的に操作しにくくなります。実際の野外では、もっともっと不便なことが出てくると思うので、しっかり準備してください。

ナシカ アストロシアター レビュー NA-300 ASTROTHEATER NASHICA サトー商事 投影画像あり! 家庭用本格プラネタリウム

今回は、ナシカのアストロシアターを使って月を投影しました。感覚的には、フルサイズ800mmのレンズで撮影するような感覚で撮れるようにシミュレーションをしてみました。家庭用プラネタリウムですが、地球の自転を想定して回転してくれるモーターが付いています。

ナシカのアストロシアターには、初期のものと後期のものがあって、初期のディスクには日食と月食の投影がありません。今回使用したのは太陽、地球、月の3つだけが投影されるディスクを使いました。

その後、星空も投影してみんなで星座を探してもらいましたが、ちゃんと部屋を暗くしなかったこともあって星が見つけにくかったです。

天体撮影の課題は、一年振りの課題になるので当日までに月などを撮ってみるのも良い自主練になります。

健闘を祈っています。

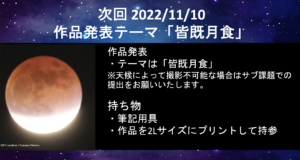

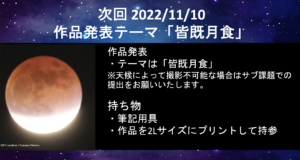

次回は、2022/11/10 作品発表テーマ「皆既月食」

当日晴れますように。

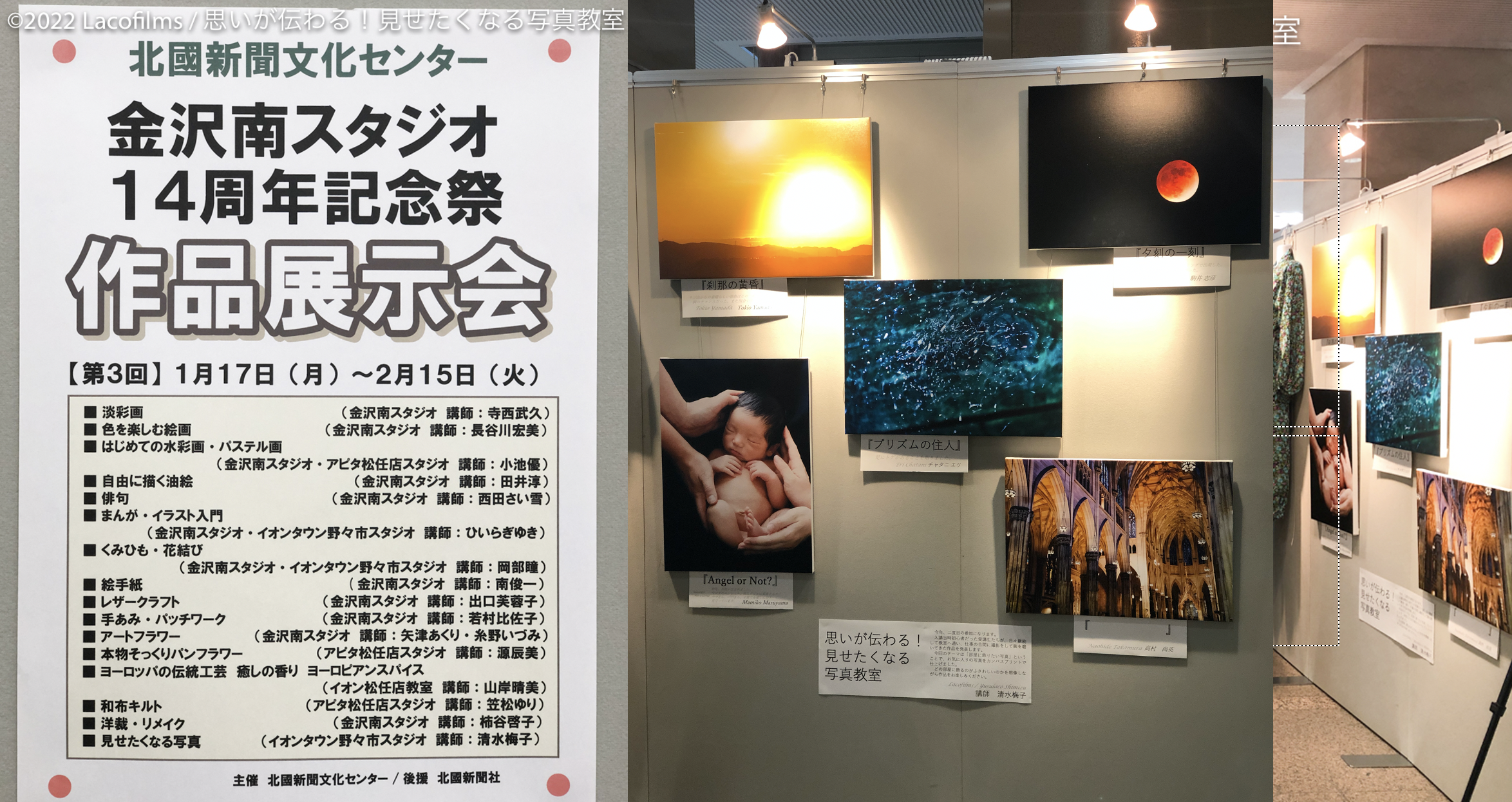

また、今年も作品発表会(写真展)があるので、どんなものを展示するかまた話し合いましょう。

では!

【思いが伝わる!見せたくなる写真教室】第83回 今後の天体ショー

【天体観測】実はほぼ皆既月食 2021年11月19日 ビーバームーン Almost total lunar eclipse / Partial Lunar Eclipse

【部分月食】実はほぼ皆既月食 2021年11月19日 ビーバームーン Almost total lunar eclipse / Partial Lunar Eclipse

【思いが伝わる!見せたくなる写真教室】13周年記念祭「第3回作品展示会」

【思いが伝わる!見せたくなる写真教室】14周年記念祭「第4回作品展示会」

コメント