2021-07-08 19:30-21:00 北國新聞文化センター 写真教室 | 講師 清水梅子

1ヶ月ぶりの講座です。

今日は、全員出席で、新しくH上さんが入講されました⭐ようこそ〜。

そして、S水さんが教室用にコロナ予防の強化とのことで純度の高いアルコールを寄付してくださいました、ありがとうございますm(_ _)m

さて、今回は構図について考えるpart3ということで、実際に撮影をしていただき発表していただくというのがメインの内容となっております。

実は、結構難しい課題だったんじゃないかなと思います。

課題ができてもできなくても、減点とか落第とかはありませんのでご安心ください。w

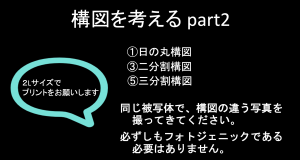

前回の構図を考えるpart2について

前回の講座では、「受講生ご自身が撮影した写真の構図がどういったパターンに当てはまるのか。」という内容が中心でした。デッサンスケールを基準に、ある程度のラインは決まっているのだけど、バリエーションというか応用的なものが多く、この写真はどの構図になるのかな?分類が難しいものがあったり、すっぽり当てはまるような写真までたくさんの写真があったと思います。

それまで、自由に自分の感覚で写真を撮っていたものを、スケールを用いることで「自分はこの構図が好きなのか、この構図パターンが多いということがわかった」そういった声もありました。

今回の課題は、「同じ被写体で3パターンの構図を撮ってくる」

この課題は、被写体によってはとても難しい。特に、「同じ被写体で」というところが難しい。

しかし、講師としてはこのちょっと難しい課題に受講生がどう答えを出してくるのかというところを信じて期待したい。でも、難しいので課題が全部できない人もいるだろうと思っていた。

講座の日、Mさんが「先生、課題難しかったです、二つはあっさり撮れたけど、一つがどう撮ったらいいのか。。。」と言ってくれました。

そうそう、その通り。その一つが難しいんです!でも、それが狙いです。どう撮っていいのか分かんない、難しいって、感じてもらうことも狙いの一つ。そこに気がついたことが素晴らしい。

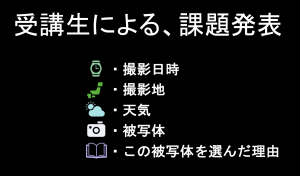

課題発表の時間

発表の順番は、名札のおみくじスタイルです。おみくじは私が引きます。

全員が、課題をプリントアウトして持参し発表してくれました。

この課題は、忙しい社会人でありながら教室に通う受講生のために「被写体は自由」というところが気楽に取り組める点です。

気を張った被写体でなくても良いのです。ペットボトルの蓋でも、お弁当でも、おやつのパンだってなんだっていい。同じ被写体で3種類の構図が撮れればそれでいいという課題だから。

課題をクリアできた方達

課題をよく理解し、上手にクリアすることができました。どの写真も良かったです!

Y田さんの課題は、とてもわかりやすく、見本のように綺麗に撮れていました。

M山さんの課題は、構図の部分ではなく決定的瞬間を捉えたことでみんなが「凄いスゴい!」とざわつきました。

S水さんの写真は、片凹レンズを上手に利用したユニークな作品となり、見ている人を楽しませてくれました。みんな「良い良い!」って褒めていました。

季節がらアジサイの被写体が多かった中、C谷さんのテーブルフォト「さくらんぼ」は、「可愛い、楽しい」と評判でした。中でも二分割の構図には工夫があり、「こんな撮り方があったのかあ」との声がありました。

課題、あとちょっとでクリア

K井さん、全部の構図で撮ることができていました。ただ、「同じ被写体」という条件には当てはまらなかったので、機会があれば同じお花で3パターンの構図、撮ってみてください。写真は、色鮮やかなお花の写真がたくさんあって、私も皆さんも楽しみました。ありがとうございます。

T村さん、見事な薄明光線と海の美しい風景写真から3パターンの構図を撮ってきてくださいました。前回のblogには二分割の事について書いてあったので、それを読んでいたら何か解決の糸口になったかもしれません。しかし、自ら気がついた旨を発表してくださったので良かったなあ。と、思いました。仰るとおりです。

Hさん、前回はおやすみでしたから課題の情報なども少なかった中で宿題を持参されたところは評価したいですね。惜しかったのは、三分割のところですね。同じ被写体という課題ですから、①②がぬいぐるみを被写体と考えて撮影していたので③もぬいぐるみが主体となった構図であったら良かったなと思います。(交点にぬいぐるみを置くだけ)

H上さん、作品としては大変凝った被写体と撮影技術を駆使した作品で大変強い熱意を感じます。皆さんの刺激にもなります。課題の作品としては、「同じ大きさ、画角、焦点距離」といったような指定は特にしていないので、同じ被写体であれば大きさが変化しても問題ありません。「こんな感じかな?」と、気軽に撮ってみてください。

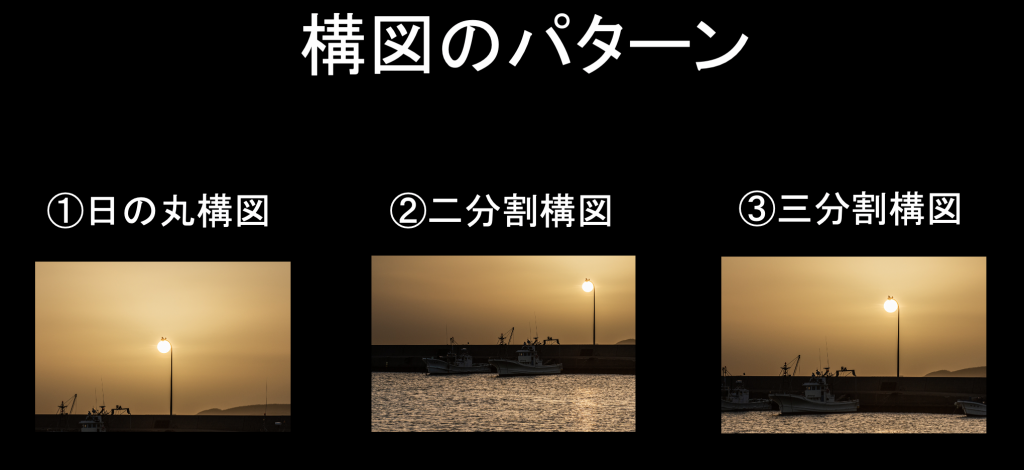

課題の作例 風景

課題の作例です、釣りをしながら撮りました。

同じ被写体で3パターンの指定された構図に当てはめて写真を撮るとこのような感じになります。

この被写体、何が被写体なんでしょう?

街灯みたいに見えるものは、夕日です。太陽ですね。

太陽が主題だったら、②の写真では太陽が主体になっていません。

ということは、この被写体は太陽ではなく、漁港の風景が被写体なんだと考えられます。

課題の作例 野に咲く一輪の花

アザミです。

この被写体は、緑の中に一輪のアザミだけにスポットを当てて撮影しているため、分かりやすいです。また、これが絶対的な正解というわけではありません。

例えば②の構図は、

このような二分割でも問題ないです。

③の構図は、交点に被写体が来ていれば良い訳なので、バリエーションは他にもあります。

どれがメインの被写体なのか

被写体と言っても、さっきの作例で言うと「漁港全体の風景」と「一輪の花」のように、広い被写体と一点の被写体といろいろあります。

構図パターンに当てはめる時には、「被写体の中でもどれを中心とするのか。」という点について考えて欲しいのです。

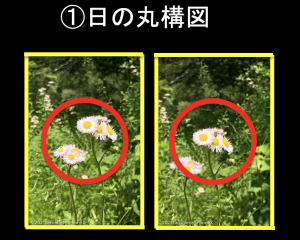

この写真を見比べてください。右も左も同じ被写体(ヒメジョオン)で、どちらも日の丸構図。

でも、何かか違いますよね。

左の写真は、2本をひとまとめに中心としている。

右の写真は、背の高い方のヒメジョオンを中心としている。

どちらがどういいかというよりも、撮影した人がどうしたいのかということが重要です。

被写体によって、どの構図がマッチするのか。

今回の課題は、人によって難しいと感じた構図があると思います。

総合的には二分割が難しかったように思われます。

しかしT村さんの選んだ被写体は二分割がマッチする被写体です。逆に日の丸や三分割が難しかったんじゃないかなという。

花などを被写体にすると日の丸と三分割は簡単なのに二分割が難しいという声が多かったです。

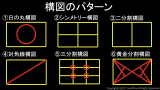

構図の使い分け

①Yahooオークションなどの「出品写真」は日の丸構図が良い!

②空と海、空と花畑などのランドスケープは二分割構図が定番。

③メッセージや文章を書きたいポストカードなどは三分割が使いやすい。

構図や写真の用途には、出品写真のようなものからデザインに使う素材的写真まで色々な用途があります。

絵画の構図

写実絵のモデルとなった場所などを見に行くと、実際とは少し違うことがよくあります。

どう違うのかというと、樹木の位置とか家の位置とか大きさが違うことがあります。その方が、何かが引き立つとか、その画家の論理的な計算があるからでしょう。もちろんそれを感覚的にやっている画家もいる。

写真では、樹木や家を動かそうと思ったらフォトショップなどの写真ソフトで樹木や家を切り取って、好きな場所に貼り付けるしかない。それは写真ではなく、写真という素材をを使ったコラージュという。

「良い感じ」を四角く切り取るのが写真

構図に関する勉強は、とても勉強になります。ただ、写真では論理的でありながら矛盾も生まれてくるものでもあるため何でもかんでも構図のとあるパターンに当てはめようとしすぎる必要は無いと思います。

こうしたら良い感じだなとか。ちょっと寄りすぎかなとか。自分がパッと見ていい感じと思える写真だったら、それでいいと思う。

自分の好みというのもあるし、気分的なものもある。または状況的なものもあるしタイミング的なものもある。

今まで通り、自由に伸び伸びと撮ってもらいたい。

次回は、「星を撮ってみよう 座学編」

何回かに分けて行います。まずは座学、次に実践。梅雨が明けたらまた課題を撮りましょう。

あ、そうそう、持ち物ですが、A4の資料を配布するので、折り曲げたくない方はクリアファイルやケースがあると良いです。合わせてご持参ください。教室の中にあるイオンタウンのダイソーでも買えます。休み時間に買ってもOK!(一応21時までやっているはずですが、コロナで変動があるかも?)

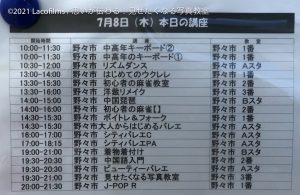

日程変更

6月がお休みだったので、6月の振替があります。また、7月に祝日とかぶっているため日程変更があります。ご確認をお願いいたします。

ではまた来週お会いしましょう!

◆北國新聞文化センター 写真教室 | イオンタウン野々市教室 (石川県野々市市白山町4−1)◆

講師: フォトグラファー 清水梅子社会人の方がお仕事の帰りに学べる、19:30から21:00までの夜間講座です。「1眼レフを買ってみたものの、使い方がよくわからない」「こんな風に撮りたいのに、どうやったら撮れるの?」という悩みを抱えていらっしゃる方から「グループレッスンでみんなと一緒に学んでいくのが好き」という方など、受講動機は様々です。座学では、カメラの仕組み、レンズの特徴、構図の撮り方、色のこと、たくさん学ぶべき内容があります。夜間なので、課題(宿題)に取り組んでいただき、発表や仲間が撮影したものを鑑賞・そして講評などで知見を深めていく講座です。体験、ご参加、お待ちしております。

コメント